Für Deutschland und Europa ist Indien der Partner der Stunde

Dies sei „Indiens Moment“, sagte der deutsche Botschafter Philipp Ackermann letzte Woche beim Global Technology Summit, zu dem ich auf Einladung von Carnegie India und dem German Marshall Fund in Delhi war. Im bevölkerungsstärksten Land der Welt gibt es viel Ambition und Optimismus. Ziel ist es, die Wirtschaftskraft bis zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit im Jahre 2047 zu verachtfachen, um den Status eines „Landes mit hohem Einkommen“ zu erreichen.

Die Aufbruchstimmung wird klar, wenn man mit dem 26-jährigen Anirudh Sharma spricht, CEO des Raumfahrt-Start-ups Digantara, das er als 19-jähriger Student mitgründete. Heute zählt das Unternehmen das US-Militär zu seinen Kunden. Außenpolitisch sieht sich das Land als eigenständiges Kraftzentrum in einer multipolaren Welt und Gegenpol zum immer mächtiger und bedrohlicher werdenden Nachbarn China.

In einer Welt, in der Trump und Xi unseren Wohlstand bedrohen, ist der Wachstumsmarkt und die Wachstumsmacht Indien ein immer wichtigerer Partner. Es ist deshalb richtig, dass sich CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag zum Ziel der „Vertiefung der strategischen Beziehungen mit Indien auf allen Ebenen“ bekennen. Die Ampelregierung hat dafür gute Vorarbeit geleistet mit der Verabschiedung des „Fokus auf Indien“-Papiers und erfolgreichen Regierungskonsultationen in Delhi im letzten Herbst.

Gerade die Intensivierung der sicherheitspolitischen Kooperation zeigt, dass unterschiedliche Auffassungen zwischen Bundesregierung und Premier Modi zur Praxis der Demokratie sowie zur Rolle Russlands einer interessenbasierten Zusammenarbeit nicht im Wege stehen müssen. Gemeinsame Übungen zwischen Marine und Luftwaffe beider Staaten unterstreichen dies.

Engere Rüstungskooperation, wie etwa der mögliche fünf Milliarden Euro schwere Auftrag für Thyssen-Krupp Marine Systems für den Bau von sechs hochmodernen U‑Booten, ist zudem ein Weg, um Delhi weniger abhängig vom bisher größten Lieferanten Russland zu machen.

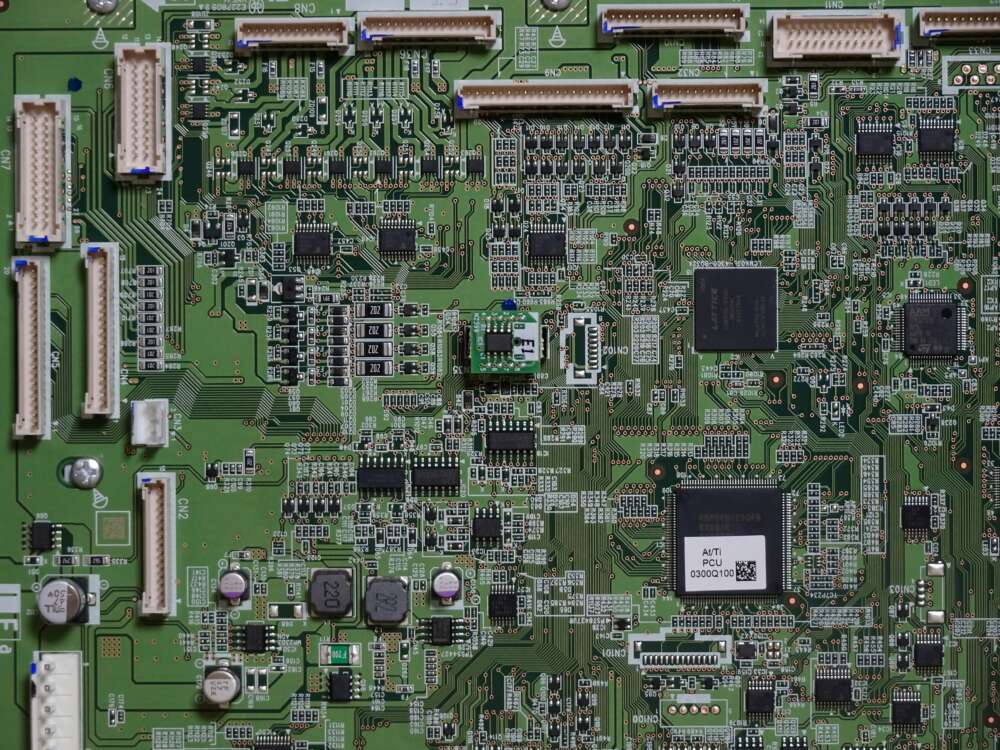

Großes Potenzial haben die Bereiche Industrie und Hochtechnologie. Deutschland, die EU und Indien haben hier gemeinsame Interessen: weniger Abhängigkeiten in den Lieferketten von China sowie Schutz der eigenen industriellen Basis vor unfairem Wettbewerb. Die USA haben in den letzten Jahren gezeigt, wie man durch persönlichen Einsatz von Top-Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft Kooperationen bei Zukunftstechnologien mit Indien entscheidend voranbringen kann.

Das Programm der Regierung von Ex-Präsident Joe Biden war so erfolgreich, dass sein Nachfolger Donald Trump es weiterführt und dafür nur den Namen geändert hat. Ähnliches müssen Deutschland und Europa versuchen in Bereichen wie Halbleiter, Weltraum, Biopharma oder grüne Technologien. Dafür müssen EU-Kommission und ‑Mitgliedstaaten den 2023 mit Indien vereinbarten Trade and Technology Council (TTC) mit Leben füllen.

Statt EU-Formalismus braucht es konkrete Initiativen unter Beteiligung von Unternehmen sowie beständige informelle Abstimmung unter Top-Entscheidungsträgern auf beiden Seiten. Im Bereich Digitalisierung kann Deutschland mit Indien kooperieren, um von den Erfahrungen des in Indien erfolgreich weiterentwickelten Modells von digitaler Infrastruktur für öffentliche Dienstleistungen zu profitieren.

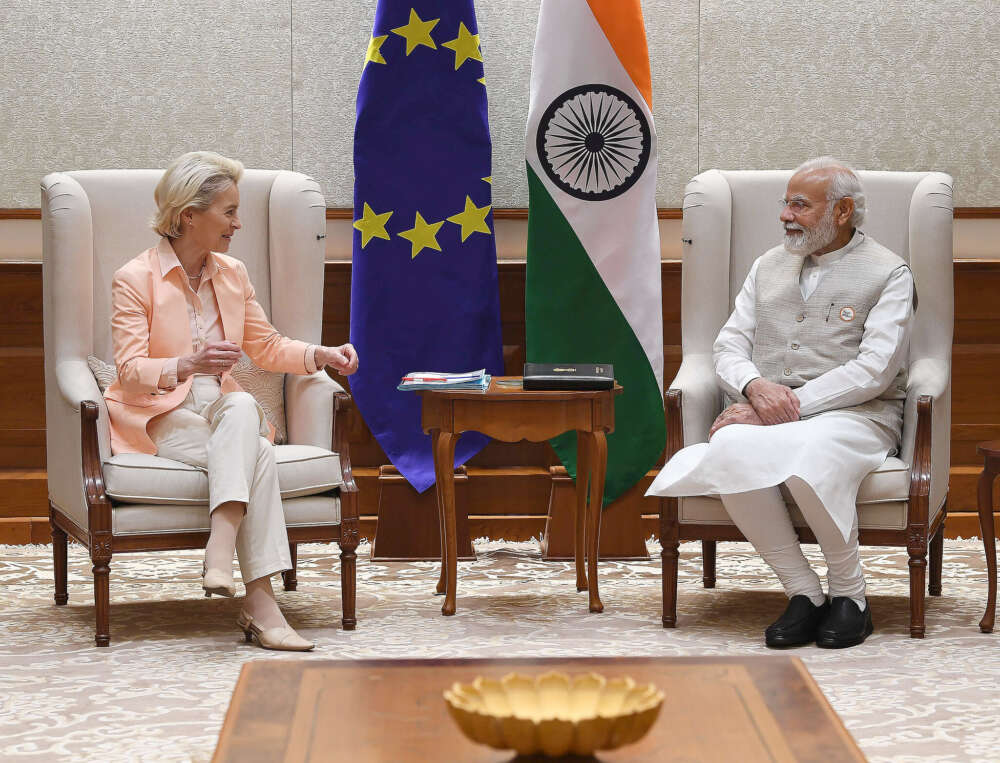

Beim Besuch der gesamten EU-Kommission in Indien Ende Februar verpflichteten sich Premier Modi und Kommissionspräsidentin von der Leyen darauf, die Verhandlungen zu einem Handelsabkommen zwischen Indien und der EU bis Ende des Jahres abzuschließen. Aufgrund der vielen Streitfragen ist das ein hochgestecktes Ziel – aber eines, für das es sich zu kämpfen lohnt, wäre ein ambitioniertes Abkommen ein „Game-Changer“ für die deutsche Industrie, wie es der deutsche Botschafter Ackermann formuliert.

Die EU muss zeigen, dass sie Handelsabkommen nicht mit immer mehr allgemeinen politischen Zielen überfrachtet. Und Delhi muss notwendige Öffnungsschritte durchsetzen. In vertraulichen Gesprächen scheint Indiens Entscheidungsträgern bei allem nach außen zur Schau gestellten Optimismus klar: Die notwendige durchschnittliche Wachstumsrate von fast acht Prozent bis 2047 wird das Land nur erreichen, wenn es sein Wirtschaftsmodell entschlossen umkrempelt, um mehr Investitionen zu ermöglichen.

Beobachter fordern eine Wiederbelebung des Geistes von 1991, als Indien den Bruch mit der Planwirtschaft vollzog. Auch Deutschland muss sein Geschäftsmodell deutlich ändern. Insofern könnten sich Indien und Deutschland wechselseitig zu einem „Geist von 2025“ mit mutigen Veränderungen inspirieren.

Dieser Kommentar wurde ursprünglich vom Handelsblatt als Teil einer wiederkehrenden Kolumne über“Geoeconomics” am 17. April 2025 veröffentlicht.