Die Selbstzerstörung des liberalen Westens

Auf Englisch lesen

Fast genau 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs können wir heute die Selbstzerstörung des Westens als liberale Schutz- und Wertegemeinschaft beobachten. In den Augen vieler nicht-westlicher Beobachter war die Rede von der „regelbasierten internationalen Ordnung“, die in den letzten Jahrzehnten in kaum einem Statement der G7-Länder fehlen durfte, eh voller Heuchelei. Wer macht die Regeln zu wessen Vorteil? Wer entscheidet über Ausnahmen und Sanktionen für Regelbrüche? Diese Fragen stellte man sich von Pretoria bis Brasilia nicht erst im Zuge der westlichen Reaktion auf die Massaker des 7. Oktober 2023 und Israels Krieg in Gaza.

Doch solche Vorwürfe setzen voraus, dass sich der Westen und seine Führungsmacht USA an internationale Regeln binden und man Doppelmoral und Regelbrüche skandalisieren konnte. Damit jedoch es mit den USA in der zweiten Amtszeit Donald Trumps vorbei. Trump verfolgt einen spätimperialen Ansatz unverbrämter Großmachtpolitik. In seiner Rede zur Amtseinführung im Januar 2025 nahm er auf das „manifest destiny“ Bezug und sprach er davon, dass sich die USA wieder als „wachsende Nation“ begreifen müssten, die „unser Territorium erweitert“. Er feierte Präsident McKinley als Vorbild, der die Philippinen als US-Kolonie annektierte. Trump erhob schon in seiner Amtseinführungsrede Ansprüche auf die Kontrolle des Panama-Kanals. Er spricht davon, Grönland zum Teil der USA zu machen und schloss die Anwendung militärischer Gewalt gegen den NATO-Partner Dänemark nicht aus. Er droht Kanada wirtschaftlichen Zwang an, um es zum 51. Staat der USA zu machen. Anfang Februar 2025 verkündete Trump beim Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu seinen Plan für eine ethnische Säuberung Gazas und Übernahme durch die USA. Er schwärmte vom Potenzial Gazas, die „Riviera des Mittleren Ostens“ zu werden. Der russische Präsident Putin mühte 2014 noch um absurde rechtliche Rechtfertigungen für die Annexion der Krim. Trump hält sich mit so etwas nicht auf. Er sagt einfach, die USA verfolgten diese Ansprüche, weil sie es könnten und es nützlich für US-Interessen sei.

Unter Trump wenden sich die USA entschieden von einer „gutartigen Hegemonie“ (benign hegemony) ab, die sich um die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter durch bilaterale Programme und internationale Institutionen und Multilateralismus sorgt. Nun hatten viele (etwa in Lateinamerika) immer schon nachvollziehbare Zweifel an der Gutartigkeit der US-Hegemonieausübung. Aber die Version von „raubtierartiger Hegemonie“ (predatory hegemony) Trumps ist für Europa, das von Amerikas „Imperium auf Einladung“ (Empire by Invitation), wie es der norwegische Historiker Geir Lundestad formulierte, 80 Jahre lang profitierte, eine Zäsur.

Gleichzeitig zerstört Trump systematisch die Werkzeuge der US-amerikanischen Soft-Power-Projektion, von den Hilfsprogrammen von USAID bis hin zu den Demokratieförderungsprogramme des National Endowment for Democracy. Für das globale humanitäre System hat der Rückzug der USA schon jetzt katastrophale Folgen. Derweil können Moskau und Peking die Sektkorken knallen lassen. Während US-Außenminister Rubio globale Foren wie die G‑20 boykottiert, kann sich China als Garant von Stabilität und Berechenbarkeit inszenieren, wie man bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 beobachten konnte.

In München konnte man an der Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance nicht nur das Ende des Westens als liberale Wertegemeinschaft sehen. Wir können gleichzeitig den Versuch der Gründung eines neuen illiberalen Westens unter US-Führung mit rechtsautoritären Kräften wie Ungarns Premier Viktor Orbán oder Israels Premier Benjamin Netanyahu beobachten. Der israelische Regierungschef sieht sich als Bollwerk des Westens im Kampf von „Zivilisation gegen Barbarei“, wie er es in einer Rede vor dem US-Kongress formulierte. Wenn diesem Kampf der Internationale Strafgerichtshof in die Quere kommt, wird dieser kurzfristig als „antisemitisch“ gebrandmarkt und mit US-Sanktionen belegt.

Die Kräfte in Europa, die für liberale Demokratie einstehen, sehen sich nun einer feindseligen US-Schutzmacht gegenüber. Der amerikanische Vizepräsident und einige seiner Tech-Industrie-Unterstützer wie Elon Musk verfolgen offen das Ziel, neurechte Kräfte in Deutschland und Frankreich an die Macht zu helfen. Sie wollen die Europäische Union neutralisieren als regulatorische Macht, die US-Interessen in die Quere kommen kann. Und sie machen wie Vance US-Schutzgarantien immer unverhohlener davon abhängig, dass man sich dem illiberalen Credo unterwirft. Zwar gab es auf der Münchner Sicherheitskonferenz parallel weiterhin das Amerika des alten liberalen Westens, zu dem sich auch noch einige Republikaner privat bekennen. Doch aktuell ist kaum eine effektive Gegenmacht in Sicht.

Die Kräfte der liberalen Demokratie Europas sind ganz allein dafür verantwortlich, in den letzten Jahrzehnten nicht genug in die eigene Sicherheit investiert zu haben. Sie haben sich aus eigenem Verschulden in eine höchst verletzliche Lage manövriert.

„Stärke des Rechts, nicht Recht des Stärkeren“: diese Formel stand von Außenminister Klaus Kinkel über Bundeskanzlerin Angela Merkel bis hin zu Bundeskanzler Olaf Scholz in den letzten gut drei Jahrzehnten im Zentrum deutscher Außenpolitik. Heute ist klar, dass dieses Diktum von Voraussetzungen lebte, die Deutschland selbst nicht garantieren kann: nämlich der Ausübung von US-Hegemonie weitgehend im Dienste zumindest rudimentärer, wenn auch für einige unfaire internationaler Regeln und Institutionen. Der Rückkehr zum „Recht des Stärkeren“ und der neoimperialen Konvergenz des Denkens in Einflussspähren von Seiten Trumps, Putins und Xis haben die liberalen Demokratien Europas aktuell wenig entgegenzusetzen.

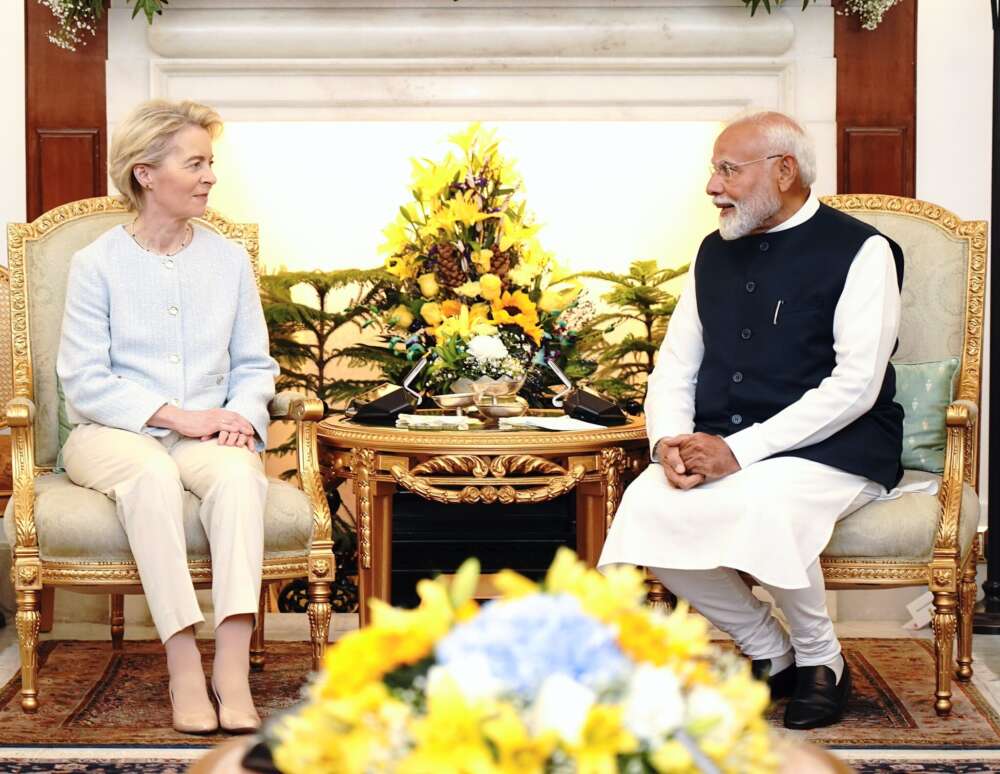

Die Demokratien Europas müssen jetzt ein realistisches Programm entwickeln, wie sie nach dem Ende des liberalen Westens ihre Interessen in einer zunehmend unwirtlichen Weltordnung verteidigen. Auf allzu viel Sympathie seitens der großen Mächte des Nicht-Westens dürfen sie dabei nicht vertrauen. Als eine europäische Teilnehmerin das Ende der regelbasierten Ordnung betrauerte auf einem Panel der Münchener Sicherheitskonferenz, erntete sie Widerspuch vom indischen Außenminister Jaishankar. Dieser sagte, dass er sein Glück lieber in einem regellosen Dschungel versucht als mit einem gepflegten Garten, in dem der alte Westen allein die Regeln aufstellte. Auch bei vielen anderen Ländern des globalen Südens überwiegt die Skepsis gegenüber einem Europa, das als voller Heuchelei und Doppelmoral wahrgenommen wird. Ein Ende der demokratischen Belehrungen seitens Europas etwa würde nicht nur von lupenreinen Autokraten begrüßt.

Interessenbasierte Kooperation kann Deutschland mit vielen Ländern forcieren, alten Partnern wie Kanada oder Japan oder Staaten im globalen Süden, egal ob demokratisch oder nicht. Und auch das Ziel, internationale Verabredungen wo sinnvoll und möglich zu stabilisieren und weiterzuentwicklen, wird viele potenzielle Verbündete finden. Gleichzeitig sollten wir einen ehrlichen Blick in den Spiegel werfen, wo wir selbst den Glauben an Elemente der globalen Ordnung verloren haben.

Finnland hat das Recht auf Asyl an der Grenze zu Russland komplett ausgesetzt, weil Putin Migration zur Destabilisierung einsetzt. Litauen will sich aus dem Ottawa-Abkommen über Antipersonenminen zurückziehen, weil es diese zur Verteidigung gegen Russland für notwendig hält. Diese Regeln waren nicht stressgetestet für einen Krieg mit Russland. Genauso wenig war die Welthandelsorganisation WTO stressgetestet für die Mitgliedschaft eines autoritär-staatskapitalistischen China, das sich nicht in Richtung Marktwirtschaft entwickelt. Auch Deutschland muss lernen, was man in Brüssel und Paris erkannt hat mit Blick auf unfairen Wettbewerb und den „China-Schock 2.0“, der den industriellen Kern Deutschlands bedroht:. „Innerhalb der WTO, wo immer möglich. Jenseits der WTO wo nötig“ muss das neue Motto sein gegenüber Peking.

Der Kampf um eigenen Handlungsspielraum wird in einer Welt von „America First“ und „China First“ nur noch deutlich härter werden. Dafür muss Deutschland maximal schlagkräftig sein, gerade mit Blick auf die Verzahnung von Sicherheit, Wirtschaft und Technologie. Hierbei ist ein Brückenschlag mit einer Wirtschaft, die sich klar zu Verteidigung der liberalen Demokratie und sozialen Marktwirtschaft auch bei Gegenwind (oder besser: feindlichen Sturmböen) von innen und außen bekennt, von zentraler Bedeutung.

Dieser Kommentar wurde ursprünglich in der dritten Ausgabe (März 2025) der Zeitschrift des BBUG („Perspektiven“) veröffentlicht.